Bildung

Das Handlungsfeld Bildung beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen. Schulungen zu Medienkompetenz bei Lehr- und Erziehungspersonal – und in einem weiteren Schritt die Vermittlung dieser Kompetenzen an Kinder und Lernende – sind ein großer Bestandteil dieser Transformation. Den zweiten Pfeiler dieses Handlungsfeldes bildet die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, geeigneten Geräte sowie digitalen Lehr- und Lernmedien.

Maßnahmen

Ziele des Handlungsfeldes

Maßnahmen

Für eine gute organisatorische Darstellung von Informationen nach außen wird ein Baukastensystem beziehungsweise ein modulares System für Schulhomepages im Rahmen eines professionellen Auftritts im städtischen Gesamtbild zur Verfügung gestellt. Anwendungen wie die zentrale Schulorganisationssoftware (unter anderem Stunden- und Vertretungsplanung, digitales Klassenbuch, Kommunikation et cetera) vereinfachen und unterstützen die Bildungseinrichtungen in ihrer Verwaltung. Die wichtigsten Applikationen werden gebündelt und haben einen Single Sign-On-Zugang – einen einheitlichen Zugang für alle Applikationen.

Aufgrund der Ressourcenlage wurde die Maßnahme gestoppt.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Diese Maßnahme widmet sich der Digitalisierung der Verwaltung in Münchner Bildungseinrichtungen.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- Im Jahr 2023 startete ein Pilot der mobilen Anwendung „KIKOM“, in der KiTas mit Erziehungsberechtigten kommunizieren können. Die Kommunikationsplattform soll den pädagogischen, organisatorischen und allgemeinen Informationsfluss zwischen allen Beteiligten im KiTa-Alltag erleichtern.

- 2023 weitete die Maßnahme die Onlineanmeldung für Realschulen und Schulen der besonderen Art aus. In nunmehr 26 Einrichtungen gab es zum Schuljahr 2023/24 mehrere Tausend Online-Anmeldungen. In der Gesamtschau können Interessierte jetzt auch einsehen, welche Einrichtungen überbucht und wo noch freie Plätze verfügbar sind. Nach einer erfolgreichen Bewerbung können Schüler*innen ihre Zugangsdaten auch für den Austausch von Dokumenten mit der Schule nutzen.

- Die Schulverwaltungssoftware „EduPage“ ist seit 2023 in 190 Grund-, Mittel- und Förderschulen ganzheitlich im Einsatz. Zusätzliche 25 Einrichtungen nutzen die Software beispielsweise für die Gestaltung von Schulwebseiten, den Vertretungsplan, die Elternkommunikation, als Klassenbuch und zur Noteneintragung. Eine Schulung zur Benutzung der Software steht den Nutzer*innen bereits zur Verfügung. Im nächsten Schritt steht eine Prüfung an, welche Module für Münchner Schulen noch zum Einsatz kommen sollen.

- Anfang 2024 steht eine umfassende Auswertung des Pilotprojektes zur KiTa-App „KIKOM“ an. Falls diese Evaluierung positiv ausfällt, soll diese flächendeckend in Münchner KiTas zum Einsatz kommen – und somit den Erziehungsberechtigten von rund 34.000 Kindern und ungefähr 6.000 Erzieher*innen die Kommunikation deutlich erleichtern. Die Münchner Schulen nutzen mehr und mehr die BayernCloud Schule zur schulischen Administration, Kommunikation und Unterrichtsgestaltung – derzeit sind mögliche Erweiterungen zu dieser Anwendung in Prüfung.

- Nach dem erfolgreichen Crowdtest für die Kita-App "KIKOM" konnten im Jahr 2024 finale Anpassungen vorgenommen werden. Die Kita-App soll die Verwaltung in den städtischen Kitas vereinfachen und die Kommunikation zwischen Eltern und Kita-Personal verbessern. Krankmeldungen und andere wichtige Informationen können Eltern nun direkt über die App an die Einrichtung senden. Mit der automatischen Übersetzungsfunktion in 32 Sprachen werden Sprachbarrieren minimiert. Seit Herbst 2024 findet der Rollout in die Fläche statt - jeden Monat nutzen ca. 20 weitere städtische Kindertageseinrichtungen die Kita-App.

- Vor wenigen Jahren hat die Stadt entschieden, die Schulverwaltungssoftware EduPage bei den Grund- und Mittelschulen sowie Förderzentren einzusetzen. Aktuell arbeiten 98 % dieser Schulen mit der Software und nutzen dabei immer mehr Module. Stunden- und Vertretungspläne können so digital erstellt und die Kommunikation innerhalb der Schulfamilie effektiviert werden. Etwa die Hälfte der Schulen nutzt die Software auch, um die Schulwebsite anzulegen und zu pflegen.

- Mit dem Baukastensystem für Schulhomepages, welches im Jahr 2024 entwickelt wurde, kann das Schulpersonal mit wenig Aufwand eine Internetpräsenz nach den jeweiligen städtischen und staatlichen Standards gestalten. Die Schulwebseiten sind beispielsweise barrierefrei gestaltet, um auch von sehbeeinträchtigten Nutzer*innen genutzt werden zu können und erfüllen die erforderlichen Sicherheitsanforderungen, auch im Hinblick auf das Thema Datenschutz. Das Baukastensystem soll 2025 zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt wurde aufgrund der Haushaltslage gestoppt.

Mit der Einführung der Kita-App erfolgte ein großer Schritt hin zur digitalen Organisation der Kitas in München und zur einfachen Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtung. Die Schulverwaltungssoftware Edupage ermöglicht eine effiziente digitale Schulorganisation und schafft somit Entlastung für alle Beteiligten.

- Im Jahr 2025 wird der Rollout der Kita-App fortgesetzt. Ziel ist, dass alle städtischen Kindertagesstätten die Software nutzen und diese den Alltag und die Kommunikation von rund 34.000 Erziehungsberechtigten und 6.000 Erzieher*innen erleichtert. In regelmäßigen Austauschrunden zwischen dem Referat für Bildung und Sport, dem Schulamt, der LHM Services GmbH und dem Anbieter der Software werden ständig Optimierungen umgesetzt.

Qualifikation sowie Nachqualifizierung von Pädagog*innen erfolgen anhand von Fortbildungsangeboten in Präsenz und digital. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden optimiert. Darunter fällt auch der Ausbau des Portals für Medienpädagogik (medienbildung-muenchen.de) und des Medienservices, der die Bildungseinrichtungen mit dem Verleih von Bildungsmedien und neuartigen Medien (zum Beispiel Virtual Reality-Brillen) unterstützt. Die Förderung digitaler Teilhabe erfährt durch ein Stadtratshearing zum Thema "Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen" eine besondere Relevanz.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Diese Maßnahme hat zum Ziel, Pädagog*innen gezielt für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernmethoden weiterzubilden, um den digitalen Wandel mit seinen stetig neuen und wachsenden Herausforderungen (z. B. Künstliche Intelligenz) zu bewältigen.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- 2023 hat das Bildungsprogramm des Pädagogischen Instituts der Landeshauptstadt rund 150 Fortbildungsangebote für Lehr- und Erziehungskräfte zum Thema Medienpädagogik veröffentlicht und 118 einrichtungsinterne Maßnahmen (schulinterne Lehrerfortbildungen und Teamfortbildungen in Kitas) durchgeführt. Ebenso fanden modulare Reihen und Vernetzungstreffen für neu eingestellte Lehrkräfte und Anwenderbetreuer*innen mit über 700 Teilnehmenden statt.

- Gemeinsam mit Kooperationspartner*innen der Landeshauptstadt sowie Expert*innen aus Praxis und Wissenschaft hat die Maßnahme 2023 zwei Münchner Online-Tagungen rund um zeitgemäße digitale Bildung durchgeführt. Der stadtweite Münchner Elternabend Medienkompetenz fand im Rahmen der Stadtratsanhörung Medienkompetenz statt. Daneben hielt die Maßnahme in diesem Jahr das „Gautinger Internettreffen“ in Präsenz ab. Insgesamt erreichten die Maßnahmen zur Weiterbildung und zum Dialog über Medienbildung rund 2.500 Teilnehmende.

- Für 2024 finden circa 60 medienpädagogische Fortbildungen für Lehrkräfte statt, zum Beispiel zu Social Media und Coding. Für Kita-Personal sind rund 40 Kurse geplant, unter anderem zur Nutzung des Tablets in der Kindertageseinrichtung und zu aktiver Mediennutzung von Kindern.

- Etwa 120 schulinterne Lehrkräftefortbildungen zu Tablets im Unterricht oder dem Umgang mit sozialen Netzwerken und Themen zur Medienkompetenzvermittlung durch Lehrkräfte im Unterricht sind ebenfalls geplant.

- Zudem beginnt die zehntägige Zusatzqualifikation Medienpädagogik für rund 60 Münchner Lehr- und Erziehungskräfte. 2024 findet auch das „Gautinger Internettreffen“ erneut statt.

- Die Qualifikation und Nachqualifizierung von Pädagog*innen in Präsenz und digital ist von zentraler Bedeutung für die digitale Transformation an Münchens Bildungseinrichtungen. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie das Portal für Medienpädagogik wurden um aktuelle Themen (zum Beispiel Künstliche Intelligenz) ergänzt und das Angebot des Medienservices, der die Bildungseinrichtungen mit dem Verleih von Bildungsmedien und neuartigen Medien (zum Beispiel Virtual Reality-Brillen, Roboter) unterstützt, entsprechend erweitert.

- Auch im Jahr 2024 fanden die Online-Tagungen „Momuc Kita“ und „Momuc Schule“ sowie der „Münchner Elternabend Medien“ wieder großen Zulauf. Daneben wurden 104 Schulinterne Fortbildungen (SchilFs) seitens des Pädagogischen Instituts - Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (PI-ZKB) durchgeführt. Das hohe Interesse an medienpädagogischen Themen zeigt sich auch anhand der stetig steigenden Besucherzahlen der neu gelaunchten Plattform Medienbildung München.

Mit ca. 60 Teilnehmer*innen aus Kitas und Schulen konnte die Zusatzqualifikation Medienpädagogik erstmalig starten. Die qualifizierten Pädagog*innen fungieren anschließend als Multiplikator*innen für medienpädagogische Themen in ihren Einrichtungen und darüber hinaus.

- Im Jahr 2025 ist ein zweitägiges Vernetzungstreffen für Anwenderbetreuer*innen der städtischen Schulen geplant. Das Gautinger Internettreffen soll mit dem Titel „Queer up! Diversität in der Medienpädagogik“ stattfinden.

- Daneben sind die Umsetzung und der Ausbau bedarfsorientierter Fort- und Weiterbildungsformate – zum Beispiel die Fortbildungsreihe „Onlinehäppchen“ mit Tipps und Tricks zum Einsatz von Tablets sowie die Ausbildung von weiteren Schüler*innen zu Medienscouts – geplant.

Für Pädagog*innen wird eine standardisierte, bedarfsgerechte IT-Ausstattung in den digitalen Klassen- und Lernräumen zur Verfügung gestellt. Mobile und stationäre Endgeräte für Lehrende und Lernende sind inklusive bedarfsgerechter Präsentationstechnik als Arbeitsmittel des digital gestützten Lehrens etabliert. Jede*r Schüler*in hat Zugang zu einem digitalen Endgerät an der Bildungseinrichtung, wobei das Angebot zu "bring your own device" / "get your own device" (BYOD/GYOD) besteht und eine digitale Teilhabe entlang der gesamten Bildungskette sichergestellt wird. Qualitätsgesicherte Lehr- und Lernsoftware unterstützt zudem Pädagog*innen und Lernende beim kollaborativen und individuellen Arbeiten mit digitalen Materialien. Der Technikrollout wird dabei medienpädagogisch begleitet und laufend evaluiert.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Ziel des Projektes ist eine flächendeckend standardisierte, bedarfsgerechte IT-Ausstattung für Pädagog*innen in (digitalen) Klassen- und Lernräumen.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- Im Jahr 2023 stand die Überarbeitung des Raumkonzeptes der Klassenräume im Zentrum der Maßnahme. Dies beinhaltet unter anderem rollbare Stühle, eine Sitzlounge mit Raumtrennelementen sowie höhenverstellbare Gruppenarbeitstische für mehr Flexibilität und Mobilität im digital gestützten Lernen in kleinen Teams.

- An einigen städtischen Beruflichen Schulen hat die Maßnahme 2023 virtuelle IT-Lernumgebung geschaffen. Hier können Schüler*innen mehrere verschachtelte virtuelle Umgebungen authentisch aufbauen und auf diesem Weg IT-Systeme praxisnah in einem geschützten Raum testen. In dem komplexen System sind bis zu 10.000 virtuelle Umgebungen unter sicheren Bedingungen für die Schüler*innen möglich.

- Im vergangenen Jahr hat die Maßnahme an einigen städtischen Beruflichen Schulen einen Online-Zugriff auf die virtuelle IT-Lernumgebung der Schulen geschaffen. So können Schüler*innen darauf von zu Hause aus zugreifen oder am Distanzunterricht teilnehmen.

- Eine Weiterentwicklung der neuen Raumkonzepte und Selbstlernmodule über eine geeignete Lernplattform wie „mebis“ stehen für 2024 auf der Agenda. Innovative Lernräume unterstützen selbstorganisiertes Lernen und bieten Schüler*innen einen Raum, um ihre individuellen Tagesaufgaben zu erfüllen.

- Seit Juni 2024 stehen Lehrkräften neben Windows Notebooks und Convertibles auch gemanagte iPads als Lehrer*innendienstgeräte (LDGs) zur Verfügung. Nahezu 2.000 iPads wurden bereits an rund 140 allgemeinbildende und berufliche Schulen ausgeliefert. Inzwischen verfügen nahezu alle Münchner Lehrkräfte über ein dienstliches Endgerät. Mit den Rollouts in 2024 konnten die bewilligten Fördermittel aus dem Förderprogramm „Sonderbudget Lehrerdienstgeräte“ (SoLD) des Freistaat Bayerns und Bundes voll ausgeschöpft werden.

- Im Schuljahr 2024/2025 nahmen in München 34 staatliche Schulen mit ca. 150 Schulklassen am Förderprogramm „Digitale Schule der Zukunft“ des Freistaats Bayerns (StMuK) teil. Durch die Sicherstellung technischer Mindestanforderungen sorgte das IT-Referat in Zusammenarbeit mit der LHM Services GmbH (LHM-S) für einen reibungslosen Einsatz der privaten Schüler*innenendgeräte.

- Um auch für die städtischen Bildungseinrichtungen frühzeitig Erfahrungen für das Förderprogramm „Digitale Schule der Zukunft“ zu sammeln, wurden Schüler*innen verschiedener Klassenstufen an ca. 20 Münchner Schulen mit einem persönlichen Endgerät ausgestattet. Darunter befinden sich auch zwei berufliche Schulen, in denen alle Lehrkräfte und Schüler*innen mit Endgeräten ausgestattet sind und 100% digital arbeiten und lernen. Die Schulen werden eng begleitet und im Hinblick auf technische, schulorganisatorische und medienpädagogische Fragestellungen evaluiert.

- Die Städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte hat sich für das Unterrichten von Inhalten zu Anatomie und Erster Hilfe zwei Laborräume mit 16 Virtual Reality (VR) Brillen für Schüler*innen und entsprechendem Lehrer*innenpult eingerichtet. Die digitale Visualisierungstechnik unterstützt einen modernen Unterricht. Im nächsten Schritt ist eine eigens für die Schule programmierte Lernsoftware zum Thema Röntgen geplant.

- Zwischen August 2024 bis Ende des Jahres 2024 wurden alle 37 Mittelschulen, die Bedarfe gemeldet hatten, mit Laptopwägen ausgestattet, um das neue Pflichtfach Informatik in Klassenstärke unterrichten zu können. Die Schulen können dabei zwischen Notebookwägen, Notebooks und iPads wählen.

Der Erfolg im Förderprogramm „Digitale Schule der Zukunft“ hat eine große Tragweite für die Zukunft der Münchner Schulen und für das digitale Lernen der Schüler*innen. Somit wurde ein großer Schritt hinsichtlich einer 1:1 Ausstattung aller Schulen mit digitalen Lernmitteln gemacht.

- Ab dem Schuljahr 2025/26 können auch städtische, weiterführende Schulen am Förderprogramm des Freistaats teilnehmen und die elternfinanzierten Geräte bezuschussen lassen. Das Referat für Bildung und Sport (RBS) verfolgt das Ziel, die städtischen Pädagog*innen optimal auf das neue Unterrichten im 1:1 Setting und die damit verbundenen Potenziale und Herausforderungen vorzubereiten und in Zusammenarbeit mit dem IT-Referat die nötigen technischen Voraussetzungen an städtischen und staatlichen Schulen zu schaffen.

- Der Einsatz weiterer VR-Brillen ist für die Umsetzung des neuen Lehrplans für den Ausbildungsberuf „Mediengestalter*in Digital und Print“ geplant. Der multifunktionale, integrierte Fachunterrichtsraum (IFU) für immersive Visualisierungen, Fotografie und Video soll mit 16 VR-Brillen, Rechner, Green Screen und Traversen für eine ideale Beleuchtung ausgestattet sein. Das sogenannte „XR Lab“ soll einen Unterricht nach Industriestandard ermöglichen.

Einrichtungsspezifische Medienkonzepte, welche die strukturelle Verankerung von Medienbildung sicherstellen, werden (weiter-)entwickelt. Die Förderung von Medienkompetenz wird entsprechend einer „Bildung in der digitalen Welt“ in die Lehr- und Lernprozesse im Bildungssystem integriert. Digitale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit werden dabei gewährleistet. Interdisziplinäre Projekte mit dem Pädagogischen Institut - Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (PI-ZKB) wie die medienBox fördern Innovation und Experimentieren im digitalen Umfeld.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Ziel des Projektes ist es, einrichtungsspezifische Bildungskonzepte für Medienkompetenz, digitale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit zu entwickeln.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- Im Rahmen der „medienBox“ hat die Maßnahme rund 90 medienpädagogische Projekte mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen konzipiert und diese zum Teil direkt an den Bildungseinrichtungen erprobt. Ein Beispiel sind neue Formate, mit denen bereits Kinder im KiTa-Alter Grundprinzipien des Programmierens spielerisch erlernen und anwenden.

- Im Jahr 2023 hat die Maßnahme medienpädagogische Angebote im frühkindlichen Bereich weiter ausgebaut. Ein Beispiel ist das MuLa-Projekt (Multimedia-Landschaften für Kinder) in Zusammenarbeit mit „SIN-Studio im Netz e.V. und Partner“, das Medienkompetenz und digitale Bildung stärken soll. Ein weiterer Schwerpunkt lag darin, die Studierenden der Fachakademien für Soziale Arbeit fortzubilden, um Medienbildung schon möglichst früh in der Ausbildung zu implementieren.

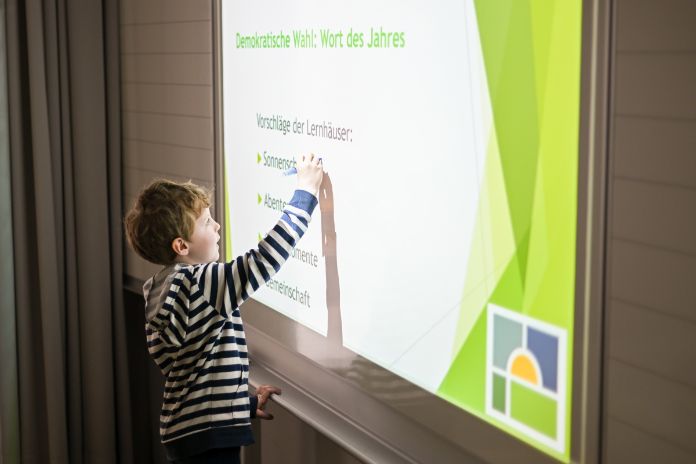

- Die Ausbildung zu Medienscouts an Münchner Schulen für 100 Schüler*innen mit 13 begleitenden Lehrkräften hat begonnen. Mit seinem partizipativen Charakter stärkt das Peer-to-Peer-Projekt insbesondere die Demokratiebildung von Schüler*innen. Bei der zweitägigen Stadtratsanhörung „Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen“ beteiligten sich mehr als 80 Akteur*innen, darunter zahlreiche Vertreter*innen von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Der interaktive Fachtag mit Impulsvorträgen, Workshops und Infoständen mit innovativen Medien zum Ausprobieren fand großen Anklang bei Besucher*innen. Die Teilnehmenden der Anhörung konnten sich so ein Bild davon machen, wie sich medienpädagogische Themen in der Praxis abbilden lassen.

- Seit dem vergangenen Jahr stehen im neuen Arbeitsraum „Medienpädagogik für städtische Kindertageseinrichtungen“ relevante Informationen zur medienpädagogischen Arbeit an städtischen Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Die Facharbeitsgruppe Medienpädagogik informiert in diesem Arbeitsraum laufend über neue Entwicklungen. Sämtliche Informationen zur Anschaffung und zur Nutzung von medienpädagogischen Geräten, zur Installation von Apps und vieles mehr sind dort hinterlegt.

Das Stadtratshearing in Kooperation mit drei Referaten (RBS, KULT und SOZ) ist das größte Highlight der Maßnahme. Es bot Medienpädagogik zum Anfassen und band interaktiv Kinder, Jugendlichen, pädagogisches Personal oder Erziehungsberechtigte mit ein.

- Für 2024 ist ein Relaunch der Webseite der „medienBox“ zur besseren Beratung und übersichtlicheren Darstellung der Angebote geplant. Zudem begann im Januar 2024 die zehntägige Zusatzqualifikation Medienpädagogik für pädagogisches Personal von Münchner Bildungseinrichtungen. In Zusammenarbeit mit dem IT-Referat sowie LHM-S und it@M will die Maßnahme die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Medienpädagogik und IT-gestützten Unterricht verbessern. Geplant sind außerdem eine Überarbeitung der Standards für das digitale Klassenzimmer für alle Schularten, die Eins-zu-Eins-Ausstattung mit Endgeräten für Schüler*innen und neue Raumkonzepte.

- Im Jahr 2024 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein Kooperationsvorhaben der Ludwig-Maximilians-Universität und des Referats für Bildung und Sport im Rahmen des Projekts „Begleitung von Schulträgern bei Organisationsentwicklungsprozessen zum digitalen Wandel in der Bildung“ bewilligt. Ziel ist eine Art Kompass für den digitalen Wandel in der Bildung, der den Bildungseinrichtungen als Standortbestimmung und Orientierungshilfe und dem Bildungsreferat als Monitoring und Steuerungsinstrument dient.

- Das Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (PI-ZKB) konnte im Jahr 2024 im Rahmen der medienBox 88 medienpädagogische Projekte mit insgesamt 1.584 Teilnehmer*innen, darunter angehenden Lehr- und Erziehungskräften sowie Schüler*innen, durchführen. Verstärkt rückte dabei das Thema Künstliche Intelligenz in den Fokus. Die Website des Projekts der medienBox wurde neu gelauncht und verzeichnete bereits über 20.000 Besuche.

- Im Rahmen des Projekts Medienscouts konnten im Schuljahr 2023/24 an sieben Schulen 72 Schüler*innen und 12 Lehrkräfte zu Multiplikator*innen für medienpädagogische Themen ausgebildet werden. Mit dem Abschluss des Ausbildungsteils beginnt nun initial der Multiplikationseffekt. Für das Schuljahr 2024/25 ist eine Ausweitung des Projekts auf weitere 11 Schulen geplant.

- Im Jahr 2025 soll die Konzeptionsphase des Projekts und der Auftakt für einen intensiven Austausch mit den Kooperationspartnern an der Ludwig-Maximilians-Universität und weiteren Kommunen beginnen.

- Das RBS plant die medienpädagogische Strategieentwicklung künftig stärker partizipativ zu gestalten. Hierzu werden Vertreter*innen an den Bildungseinrichtungen direkt in den Strategieentwicklungsprozess eingebunden. Aktuell wird ein Netzwerk an medienpädagogischen Berater*innen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gegründet und aktiviert. Die aus den Einrichtungen heraus benannten Personen erhalten hierfür Anrechnungsstunden.

Einrichtungsspezifische medienpädagogische Konzepte werden fortgeschrieben, um digitale Medien und Werkzeuge nicht nur einzusetzen, sondern auch die damit verbundenen Kompetenzen zu vermitteln. Dazu gehören das Lehren und Lernen mit und über digitale Medien.

Begleitende Lehr- und Lernsoftware unterstützt die Förderung der 4Ks (Kommunikation, Kollaboration, Kritisches Denken, Kreativität). Die Themen Klimaunterstützung, Nachhaltigkeit, Inklusion und Teilhabegleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Barrierefreiheit, soziale Gerechtigkeit und Daseinsfürsorge werden mitgedacht.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Ziel der Maßnahme ist es, digitale Medienkompetenz bei Lehrenden und Lernenden zu schaffen.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- Im Jahr 2023 haben Münchener Schulen und KiTas über 90.000 Medien über den Streamingdienst des Medienservices abgerufen. Der Medienservice ist eine offizielle Plattform der Stadt und verfügt über mehr als 8.600 Onlinelizenzen unter anderem für Unterrichtsfilme, Spielfilme oder interaktive Medien mit Bildungszweck. Im Vergleich: Bei analogen Beständen (Geräte, Bücher, Bildkarten) liegen die Zahlen bei 2.000 Ausleihen. Seit Ende 2023 existiert darüber hinaus ein Chatbot, der Lehr- und Erziehungskräfte beim Verleihvorgang unterstützt.

- Am Schüler*innenprojekt MünchenHören, welches in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und der Stiftung Zuhören stattfindet, nahmen vergangenes Jahr 16 Schulklassen teil. Ergebnis des Projekts sind zahlreiche Aktivitäten und Podcasts rund um das Thema Plastikvermeidung.

Ein Highlight war die Abschlussveranstaltung von MünchenHören. Es ist begeisternd zu sehen, wie sich schon junge Kinder, aber auch Jugendliche, mithilfe digitaler Medien in eine gesellschaftlich relevante Problematik einarbeiten, wie überzeugend sie ihre fundierte Meinung in den Podcasts präsentieren und wie sie mit Herz und Verstand bei der Sache sind.

- Mehr Medieninhalte und noch mehr Nutzer*innen: Im Jahr 2024 wächst der Medienservice noch weiter. Um dies zu erreichen, sind weitere Marketingmaßnahmen geplant, die den Medienservice noch sichtbarer machen. Von Februar 2024 bis Juli 2024 widmet sich das Projekt MünchenHören dem Thema „Kinder haben Rechte - Podcasts zu 75 Jahren Grundgesetz“. Es können bis zu 18 Gruppen aus Münchner Schulklassen aller Jahrgangsstufen und Schultypen sowie von Horten, Mittagsbetreuungen und Tagesheimen teilnehmen.

- Im Jahr 2024 konnte das Projekt „Multimedia -Landschaften für Kinder (MuLa)“ zur Förderung der Medienkompetenz und digitalen Bildung wiederholt durchgeführt werden. Das Projekt bietet ein 10-tägiges Ausbildungsprogramm für Pädagog*innen an städtischen Kitas, erstellt Ressourcen wie Handbücher, Publikationen und Newsletter, organisiert Informationsveranstaltungen für Eltern sowie Vor-Ort-Aktivitäten für Kinder. Ein besonderer Fokus bei MuLa liegt auf Nachhaltigkeit und Geschlechtergleichstellung. Umgesetzt und koordiniert wird das Projekt von SIN – Studio im Netz in Zusammenarbeit mit München und anderen Partnern.

- 2024 riefen die Münchner Schulen und Kitas über 90.500 Medien über die Streamingschnittstellen des Medienservices ab. Der ständig verfügbare Lizenzbestand lag bei knapp 9.000 Onlinelizenzen (Unterrichtsfilme, Spielfilme, interaktive Medien). Im nichtdigitalen Bereich lagen die Verleihzahlen bei ca. 2.100 Verleihvorgängen (Geräte, Bücher, Bildkarten). Ein KI-gestützter Chatbot berät die Lehr- und Erziehungskräfte im Verleihvorgang.

- Beim medienpädagogischen Projekt „München Hören” produzieren Münchner Schüler*innen zusammen mit Radiojournalist*innen und pädagogischen Mitarbeitenden des Pädagogischen Instituts - Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (PIZKB) Podcasts. In der 15. Staffel von München Hören zum Thema "Kinder haben Rechte - Podcasts zu 75 Jahre Grundgesetz" entstanden Interviews, Berichte sowie Hörspiele, die auf den Seiten des BR präsentiert werden. Die Schüler*innen erwarben während der Arbeit an ihren Hörbeiträgen Kenntnisse über das jeweilige Thema und lernten auch gezielte Recherche, sowohl online als auch "analog". Lehrkräfte entdeckten aktive, projektorientierte Medienarbeit als Unterrichtsmethode, die sich in jedes Schulfach integrieren lässt. Dazu wurden die Lehrkräfte fortgebildet und im Projektverlauf unterstützt.

Bislang wurden ca. 450 Hörbeiträge zu unterschiedlichsten Themen aus fast allen Stadtvierteln Münchens veröffentlicht.

- Parallel zur Umsetzung des vom Freistaat in Aussicht gestellten Medien- und KI-Budgets für die bayerischen Schulen bzw. deren Träger plant das Referat für Bildung und Sport (RBS) für das Jahr 2025 in Zusammenarbeit mit dem IT-Referat (RIT) und der LHM-Services GmbH (LHM-S) einen KI-Tag für Vertreter*innen an allgemeinbildenden Schulen. Der KI-Tag soll wichtige Impulse zur Anwendung von KI-Tools im Schulkontext liefern.

- Im Jahr 2025 soll mit dem campus42 ein neuer Ort des Austauschs und der Vernetzung für Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen der LHM und externen Partnern entstehen. Ziel ist es, digitale Bildungsangebote erleb- und erprobbar zu machen und Medienkompetenzen zu vermitteln.

Alle Bildungseinrichtungen erhalten eine Breitbandanbindung am jeweiligen Standort und ein adäquates W-LAN in den vorgesehenen Lern- und Unterrichtsräumen. Für die zentrale Verwaltung mobiler Endgeräte steht ein Mobile Device Management zur Verfügung. Die notwendige Infrastruktur für standardisierte und virtualisierte Arbeits- und Lernplätze in Pädagogik und Verwaltung wird ausgebaut. Begleitende Maßnahmen wie die Betreuung der Bildungseinrichtungen durch bedarfsgerechte IT-Services zu Administration, Wartung und Pflege digitaler Infrastrukturen sollen fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

Aufgrund der Ressourcenlage wurde die Maßnahme zurück- bzw. eingestellt.

Umsetzungszeitraum: 2018-2025

Auf der Grundlage staatlicher Initiativen wie „Digitale Schule der Zukunft“ und der „BayernCloud Schule“ werden die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Unterricht nachhaltig zu unterstützen und die Nutzer*innenerfahrung zu verbessern. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung grundlegender technischer Infrastrukturen wie flächendeckendes WLAN und drahtlose Bildschirmübertragungen.

- Start 2018

- 2023

- 2024

- Ende 2025

- Bis Ende 2023 hat die Maßnahme 377 schulische Bildungseinrichtungen sowie an schulischen Standorten befindliche KiTa-Einrichtungen mit WLAN ausgestattet und weit über 12.000 Access-Points verbaut.

- Außerdem hat die Maßnahme damit begonnen, KiTa-Einrichtungen, die nicht direkt an eine Schule grenzen, mit WLAN auszustatten. Geplant ist eine Fertigstellung dieses Vorhabens bis Ende 2024.

- Bis Ende 2024 sollen alle verbliebenen schulischen Bildungseinrichtungen und KiTa-Einrichtungen über WLAN und multiple Access-Points verfügen

- Alle Münchner Schulen und Kitas sind seit Anfang 2023 ausnahmslos an das Glasfasernetz angebunden, dies wurde in einem „SeVerIn4education“ vorgelagerten Projekt umgesetzt. Der WLAN-Ausbau gemäß den abgestimmten Ausstattungsklassen konnte zwischenzeitlich für insgesamt 389 von 392 dezentralen schulischen Einrichtungen sowie 191 Kitas an Schulcampus-Standorten, 72 freistehende Kitas und neun Bildungslokale realisiert werden. Insgesamt wurden somit bis zum Ende des Jahres 2024 ca. 16.400 WLAN-Access Points verbaut. Die WLAN-Infrastruktur wird von it@M betrieben, gewartet und bei Ausfällen entstört.

- Die Verbesserung der organisatorischen und technischen Strukturen wurde vorangetrieben, um eine effektivere und effizientere Bildungs-IT zur Verfügung stellen zu können. Dabei wird künftig die in enger Zusammenarbeit zwischen it@M und der LHM Services GmbH (LHM-S) entwickelte Zielarchitektur Leitplanken für das technische Lösungsdesign und die organisatorische Zuordnung zu it@M oder LHM-S bzgl. des Betriebs von IT-Lösungen setzen.

- Das IT-Servicemanagement führt ein neues Ticketsystem bei den Bildungseinrichtungen ein, welches sich bereits bei der Landeshauptstadt München bewährt hat und sowohl für die Mitarbeiter*innen an den Bildungseinrichtungen als auch für IT-Mitarbeitende deutlich besser zu bedienen ist. Insgesamt ist durch die Einführung mit einer höheren Kund*innenzufriedenheit zu rechnen.

Eine moderne und zukunftsfähige IT- und Kommunikationsinfrastruktur ist die Grundlage für die flächendeckende Digitalisierung und Voraussetzung für eine zeitgemäße digitale medienpädagogische Ausbildung für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Erst dadurch können digitale Lehr- und Lernmethoden optimal genutzt werden, wie beispielsweise der drahtlose Zugang für mobile Geräte an den Schulen, drahtlose Übertragung der Bildschirminhalte in den Klassenzimmern oder auch die Einbindung von privaten Endgeräten der Schüler*innen zur Nutzung der angebotenen Dienste (BYOD).

- Zukünftig sollen Supportprozesse optimiert und die Servicequalität weiter gestärkt werden. Durch eine stärkere Fokussierung auf ein standardisiertes Produktportfolio sollen stabile und effiziente Betriebs, -Wartungs- und Supportprozesse etabliert werden, die die alltägliche Nutzung der IT-Infrastruktur an Bildungseinrichtungen deutlich erleichtert. So können gleichzeitig Kostenvorteile erzielt werden.

- Parallel dazu wird eine klare Rollenverteilung zwischen den beiden Dienstleistern LHM-S und it@M verfolgt, die durch die Umsetzung der Zielarchitektur über die kommenden Jahre konkretisiert wird. Eine wichtige technische Konkretisierung dieser Rollenverteilung ist die angestrebte Bereitstellung moderner virtueller Verwaltungsclients für die Bildungseinrichtungen durch it@M. Darüber hinaus arbeiten it@M und die LHM-S eng zusammen, um im Serverbereich Doppelstrukturen abzubauen und Synergien zu heben. Gegenstand dieser Zusammenarbeit ist die Bereitstellung virtueller Server auf der Virtualisierungsplattform von it@M („München Cloud“), die der LHM-S als Grundlage für die Bereitstellung ihrer Fachanwendungen dient.

- Die Umsetzung dieses Modells wird es langfristig ermöglichen, die veraltete und heterogene Systemlandschaft schrittweise in eine moderne und stadtweit integrierte IT-Landschaft zu überführen.